ギャラップ社の『State of World Workplace』調査レポートを翻訳・解説

こんにちは、RELATIONSの広報です。

この記事では、ギャラップ社が2021年〜2022年に行った調査レポートを一部翻訳しながら、パンデミックにおける従業員の環境を見ていきます。

ギャラップ社は従業員の声を集めて、組織のレジリエンスとパフォーマンス向上のために企業の意思決定を支えています。このレポートは毎年行われている世界で働く人々の生活や職場環境が見えるものになっています。

パンデミックによってもたらされた従業員への影響

コロナウイルスの蔓延によって世界中で働く人々は否応なく変化をしていかなくてはなりませんでした。ビジネスモデルの変化や社会への提供価値など大きな話だけではなく、社内外のコミュニケーションの在り方も変わったのはみなさんも経験したことだと思います。

その影響として従業員エンゲージメントは低下しており、ウェルビーイングは地域によって安定していません。会社への帰属意識が薄くなり、仕事への意欲や未来への希望が下がってしまったということになります。

エンゲージメントとウェルビーイングの向上は、単に「従業員を幸せにしましょう」という善意に留まりません。世界の経済成長を考えると、新しいルールの中でどう適応させていくかというのは世界中の課題だったかと思います。

レポートでは下記のように言及されています。

2021年は、世界中の労働者にとってCOVID-19パンデミックの大きな負担にさらされたままでした。有効なワクチンが開発、供給されてパンデミックの最悪な時期は脱したという希望はあるものの、死者数は2021年の方が2020年よりも多かったです。部分的な回復の兆しが見えた地域もありましたが、パンデミックの初年度よりも大幅に悪化した地域もありました。

世界的な従業員からのシグナル - 停滞するエンゲージメントとウェルビーイング

従業員は仕事に意義ややりがいを感じているか?自分の人生はうまくいっていると思うか?未来に希望は持てるか?この3つの質問に対して、世界中のほとんどの従業員は「No!」と答えてしまうでしょう。

パンデミック以前は、エンゲージメントは世界的に上昇していました。しかし、その上昇は止まっています。2021年のエンゲージメントは前年に比べて1ポイント上昇はしましたが、ピークだった2019年を下回っている状態です。ウェルビーイングは世界では1ポイント上昇しましたが、大きな地域差を含んでいます。例えば、オーストラリア・ニュージーランド地域では1年間で6%上昇したのに対して、ヨーロッパでは5%減少しています。

上り調子だった期間がパンデミックによって終わりを迎えたのは明らかなようです。これは世界経済のダイナミクスにとっても重要な問題です。ギャラップ社では、エンゲージメントの低さによって世界経済に7.8兆ドルの影響があり、これは世界のGDPの約11%にもなる数値であると見積もっています。ギャラップ社が96カ国の112,312のワークプレイスを対象に行った分析では、エンゲージメントと業績成績(定着率、生産性、安全性、収益性など)の間には強い関連性があることがわかっています。

今後の従業員のストレスは緩和されるのか

ギャラップ社の調査結果で、「前日にストレスを経験した」従業員の割合が過去最多となっています。パンデミックによるルールの変更の余波はまだ落ち着いていないと言えるのか、今後は新しい環境に慣れて落ち着くのかは今ははっきりとわかっていません。

レポートでは下記のように言及されています。

世界の労働者のストレスが過去最高を記録 -再び

2020年、世界の労働者たちは、「前日にストレスを経験した」項目が過去最高となりました。2021年には、この数値はさらに高くなってしまいました。YESと答えた人は、業務内容についてストレスを感じてるわけではないかもしれませんが、職場で何らかのストレスを感じていることは間違いありません。働く人が感じるストレスは必然的に職場環境にも影響を与えます。また、2021年には心配、悲しみ、怒りが前年より減少しましたが、パンデミック前の数値よりはネガティブなものになっています。

注:働く女性は、世界中で一貫して働く男性よりも高いストレスレベルを報告しています。アメリカ・カナダ地域では、働く女性の2人に1人が前日に多くのストレスを経験したと回答しています。

不測の事態に備え、レジリエンスの高い組織へすることが大事に

コロナのような災害はなかなか予測不可能で、対処もいち企業には困難なものです。突然の外部環境の変化や、プライベートの環境の変化などにストレスを溜め込まずに対応していくために、組織にもレジリエンスが求められているように思います。

パンデミックのように企業だけでなく、個人、コミュニティにも深刻な影響を及ぼしかねない事象に対して、どこまで従業員のウェルビーイングのために企業ができることがあるでしょうか。サポートが少なすぎれば従業員のウェルビーイングが下がり、企業としても業績が安定しません。多すぎても余分な投資となってしまうこともあるでしょう。

レポートでは下記のように言及されています。

2021年、ヨーロッパと南アジアはCOVID-19の波で特に大きな打撃を受けた。

南アジア(インドを含む)とヨーロッパはともに、過去1年間にウェルビーイングが5ポイント低下してしまいました。南アジアは11%で、世界でもっとも低いウェルビーイングを記録しています。ギャラップ社の調査はCOVID-19の変種が猛威を奮った直後に実施されましたが、この結果で上述の地域が安定していないことが示されました。ギャラップ社はウェルビーイングを測定する際に、回答者に2つの質問をしています。

1)現在の生活をどのように評価しているか

2)5年後の生活をどのように期待しているか

南アジアとヨーロッパでは、この2つの評価がともに低下しています。つまり、これらの地域で働く人々は、現在の生活が以前より悪くなったと回答しただけでなく、将来への希望も持てなくなっているのです。さらに、ギャラップ社の追加分析によると、世界の大半の地域で健康問題は少なくなっているにも関わらず、ヨーロッパで報告された健康問題についての評価は4ポイント増加しました。

注:南アジアの雇用された女性は、2021年には日々の怒りや見下されたと感じている人が世界でもっとも多くなっています。

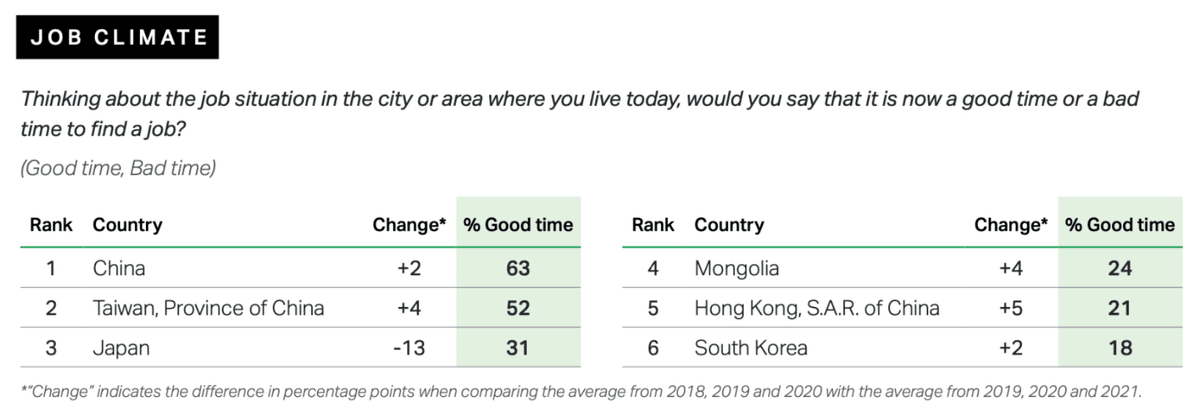

東アジアの雇用機会への期待は最低ラインへ

雇用情勢という点でいうと、日本も入っている東アジア地域はもっとも期待できない地域とレポートされました。独立国家共同体(ソビエト連邦の崩壊時に、ソビエト連邦構成共和国が独立した15か国のうちバルト三国を除く12か国)の35%、MENA(中東・北アフリカ地域の国々)の28%、東アジアは27%という結果です。

日本は31%という数値となり、コロナによってサービス業などの一部業界で雇用が減ったことや、労働時間が制限される職種が出たことなどが影響していそうです。今後は、失業抑制策でなく、雇用創出の取り組みをしていく必要があるでしょう。

レポートでは下記のように言及されています。

雇用市場は、米国およびカナダ地域で顕著な回復を遂げましたが、その他の地域ではそうではありませんでした。

今が仕事を探すのに良い時期だと答えた従業員は45%で、昨年よりわずかに増加しました。しかし、過去最高の数値だった2019年の55%には及んでいません。この項目では、地域別にアメリカ・カナダが71%と前年から44ポイントも上昇し、世界をリードしています。ついで、オーストラリア・ニュージーランドが59%、南アジアが50%となっています。もっとも雇用機会が期待できないと評価された地域は、独立国家共同体(35%)、MENA(28%)、東アジア(27%)となっています。

注:ギャラップ社は2021年、この項目に関して中国からデータを収集していません。

米国・カナダ地域は、さまざまな課題を抱えながらも、世界で最も従業員として働きやすい地域であることに変わりはありません。

アメリカ・カナダの従業員は、世界でもっとも不安やストレスを感じている労働者であるにも関わらず、もっともエンゲージメントの高い従業員でもあります。アメリカ・カナダ地域ではウェルビーイングで第2位、またもっとも上昇した地域としても2位となっています。半数を超える従業員が現在の世帯収入で「快適に暮らしている」と回答しており(世界全体では22%)、アメリカ・カナダ地域の2021年の雇用市場では世界の他の地域として例外的に良好だったといえます。

今後、企業はエンゲージメントだけでなく、ウェルビーイングの計測も視野に

ウェルビーイングはエンゲージメントに比べると雇用主がもたらせるインパクトが限定的であり、対策もまだまだ十分ではない領域といえます。エンゲージメントは測定しているけど、ウェルビーイングは見ていないという企業も多いのではないでしょうか?

この二つを「仕事とプライベート」で分けてしまい思考停止することはもったいないことです。互いに影響しあっているぶん、エンゲージメントの測定だけではわからなかった情報が浮き彫りになり、企業としての生産性向上も見込める可能性が高いでしょう。

レポートでは下記のように言及されています。

従業員のウェルビーイングは、新しいワークプレイスの必須条件である。

世界的に見れば、エンゲージメントとウェルビーイングは非常に低く、成長の可能性を大きく阻む原因となっています。

エンゲージメントとウェルビーイングは強く互いに影響しあっています。エンゲージメントは職場でのこと、ウェルビーイングはプライベートなことと考えられがちです。しかし、ギャラップ社の分析ではその分け方は間違っていると示唆されています。

・職場での体験は、仕事以外の人生にも影響を与えます。従業員は、仕事で常に高いレベルの精神的疲労に襲われていると、家族への責任をはたすことが困難であると述べています。また、緊急治療室に行くような病気の可能性も23%高くなります。

・全体的なウェルビーイングは、職場での過ごし方にも影響を与えます。仕事に従事しているが生き生きとしていない従業員は、エンゲージメントの高い人と比べて継続的に無気力になってしまう可能性が61%高くなります。

エンゲージメントとウェルビーイングを合わせたグローバルなデータを見ると、その結果は驚くべきものになっています。

従業員が生き生きと働いていれば、ストレス、怒り、健康問題などの発生は著しく少なくなります。にも関わらず、世界的にみると、生き生きと働いている人はわずか9%しかいません。一方、世界の従業員の大半(57%)はエンゲージメントを感じておらず、生き生きと働いてもいません。

企業は、労働者としてだけではなく、彼らの生活まで含めて考える必要があるのです。リーダーは経営陣が見るダッシュボードにウェルビーイングの数値を追加する必要があるでしょう。そうすることで、これまでのスプレッドシートには現れなかった重度のアラートを受け取ることができます。また、雇用主のコミットとして従業員のウェルビーイングを優先させる必要があります。リーダーがウェルビーイングに責任を持つことで、生産性の高い組織だけでなく、個人・家族・コミュニティが繁栄することになるのです。

これまではグローバルな視点でのレポートでしたが、日本が対象に含まれる東アジアに絞ってデータをみていきましょう。

東アジア地域の特筆すべき点は以下だとレポートでは言及されています。

日常的なストレスの割合が最も高い地域。

環境保護に対する自国の取り組みに満足している従業員の割合が、地域別で最も高い。

今が就職に有利な時期であると答えた従業員の割合が最も低かった。

従業員エンゲージメント

東アジアではグローバルと比較して4%低い17%に留まりましたが、昨年より3%向上しています。

この数値はグローバルでもデータを計測した中でイタリアの4%につぐ2番目に低い数値です。

モンゴルを除くとさらに東アジアとしての結果は下がります。

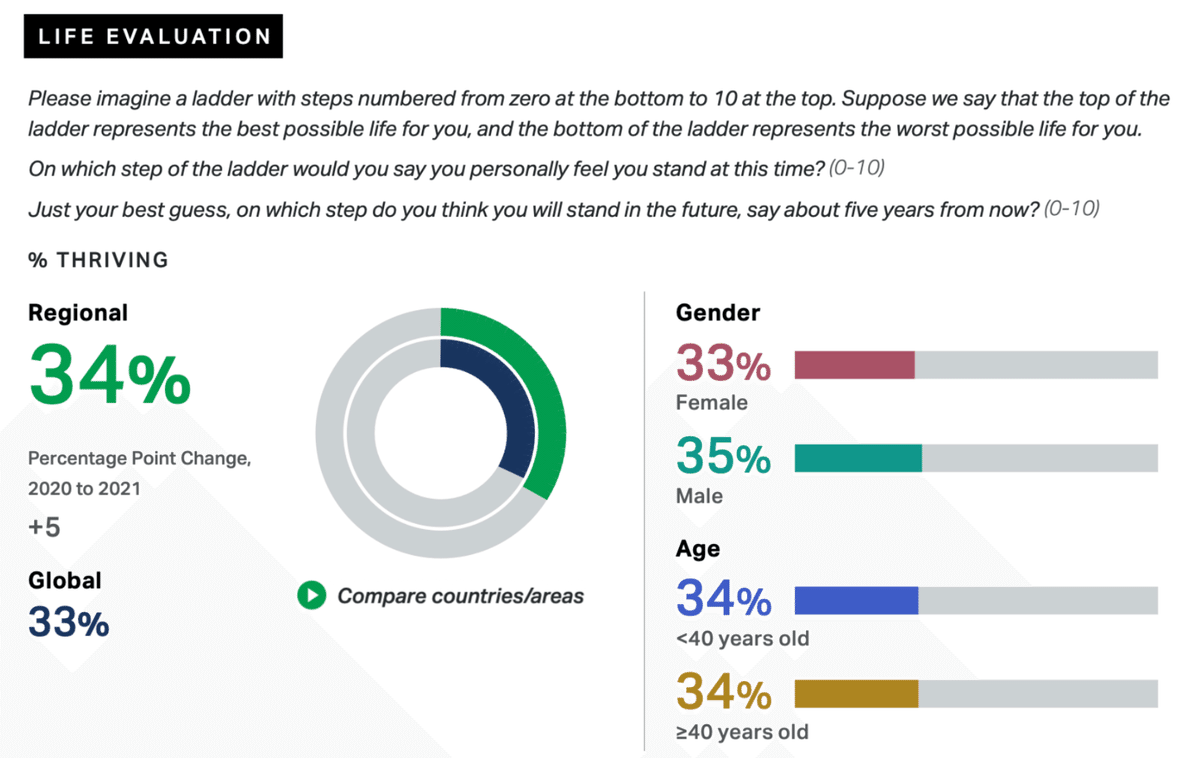

人生評価

梯子の一番上はあなたにとって最高の人生、

一番下はあなたにとって最悪の人生を表しているとします。

・あなたは今、この梯子のどの段にいると個人的に感じますか?(0-10)

・将来、例えば5年後くらいに、あなたはどの段にいると思いますか?(0-10)

東アジアでは人生評価として34%でグローバルと大きな差はなく、昨年に比べて上昇しました。

設問を見ると、国民性の影響も考えられます。

一番高い台湾は39%とグローバルでも高い水準を持っています。

日々の心配事

東アジアでは37%とグローバルと比べてわずかに下回りました。(心配事が少ない)

若い女性が心配を抱えやすいことがわかります。

グローバルと比べても10%心配事を抱えることが少ないのがわかります。

日々のストレス

東アジアではグローバルより11%も多い55%を記録し、

2021年から2021年よりも4%上昇しています。

働き盛りの40代以下が特にストレスを受けていることがわかります。

日々の怒り

東アジアではグローバルと比べて4%低い17%を記録しました。

この結果は前年よりもよくなっています。

ただ、それでも100人従業員がいれば、15人は怒りを感じたということになります。

日々の悲しみ

東アジアでは悲しみを感じた人はとても少ないようで、

他のどの地域よりも低いパーセンテージを記録しました。

環境への取り組み

という設問への回答。

東アジアではもっとも高い81%を記録しています。

しかし、外れ値として中国の87%があり、東アジアの中でも差が大きくなっています。

環境に配慮した企業の取り組みは続いていますが、

従業員の半数は実感を得られていないといえます。

社会

どこにいて、何をしていて、誰といて、どう感じたか、考えてみてください。

昨日一日、あなたは尊敬をもって扱われましたか?」という設問への回答。

東アジアでは10%で、昨年より3%ダウンしました。

また女性の方が数値が低いことがわかります。

ガバナンス

東アジアでは66%とグローバルより低い数値を記録しました。

雇用情勢

という質問への回答。

東アジアはもっとも低い地域で27%を記録しています。

年齢やジェンダーに大きな差はなく

満遍なく「就職・転職するのに良い時期ではない」と回答しています。

コロナ対策や社会の状況から

就職や転職に適した時期ではないと考えている人が多いのが現状です。

移住可能性

という設問への回答。 東アジアでは17%に留まりました。

特に40代以上の結果は8%と低い水準となっています。

これは当たり前のことかもしれませんが、

独立国家共同体に次ぐ2番目に低い数値となっています。

世帯収入

東アジアではグローバルと比べて9%低い13%が快適であると回答しました。

(アジアやアフリカでは貧困の影響で数値が低くなっています。)

調査レポートの結果をご覧になっていかがでしたでしょうか?

他国の状況と数値比較することで、日本企業としての在り方を問い直すきっかけとなれば幸いです。

今後もRELATIONSでは、働き方についての多様な情報を発信して参ります。

(執筆:RELATIONS広報パートナー 加留部 有哉/編集:斉藤 里菜)